近日,必威西汉姆官网平台姚正军教授、周金堂副教授在《Nature Communications》期刊发表了题为“Anionic high-entropy doping engineering for electromagnetic wave absorption”的研究论文,博士生陶佳麒为第一作者,姚正军教授和周金堂副教授为第一单位通讯作者。

在这项研究中,团队提出了一种阴离子高熵掺杂工程来优化薄石墨框架的原子构型和电子结构,从而增强电磁波吸收性能。采用原位热解结合三阶段溶剂热掺杂程序来系统地诱导阴离子多体相互作用,实现有益介电属性的积累。研究表明,不同电负性的阴离子可以精确平衡离域电荷并产生显着的局域电荷失衡,从而触发“定向鸡尾酒效应”。在仅 7.5 wt% 填充的情况下,材料的有效吸收带宽和最小反射损耗分别为 7.05 GHz 和-60 dB。这项工作可能对扩展其他二维范德华吸波材料电磁调制空间具有参考价值。

电磁波吸收材料正在进行前所未有的技术创新,以应对电磁辐射激增数十亿倍的问题。令人印象深刻的是,杂原子掺杂策略提供了低至原子尺度的微观修饰能力,从根本上重塑了材料的原子构型和电磁特性。理论上,通过设计掺杂序列并巧妙地组合不同杂原子,可以推导出无数种从微观结构到宏观功能的映射关系。然而,揭示复杂掺杂过程中的原子间相互作用和遗传规则,以及这些因素如何共同决定吸波机制和操纵电磁特性,构成了艰巨的挑战。

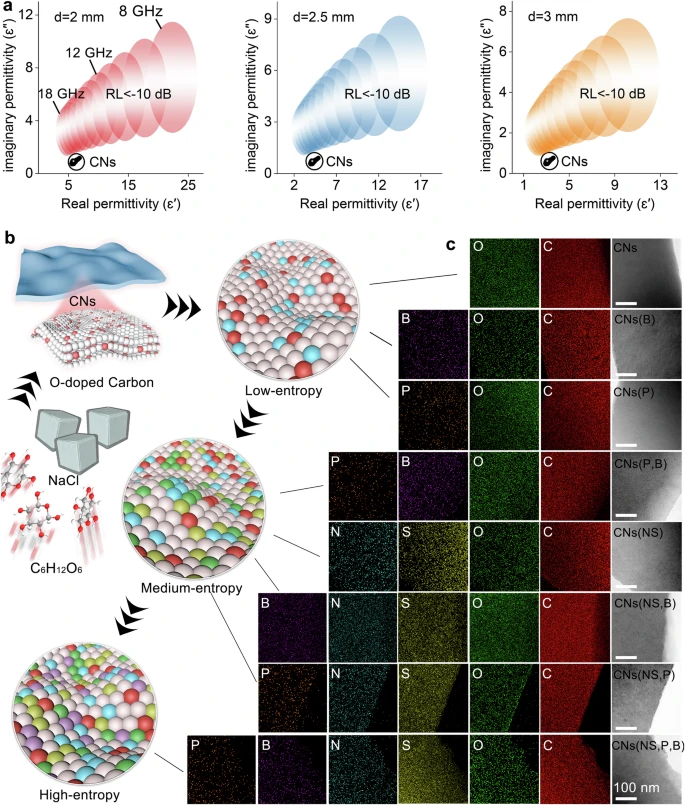

图1:阴离子高熵掺杂工程的动机和实施路线。

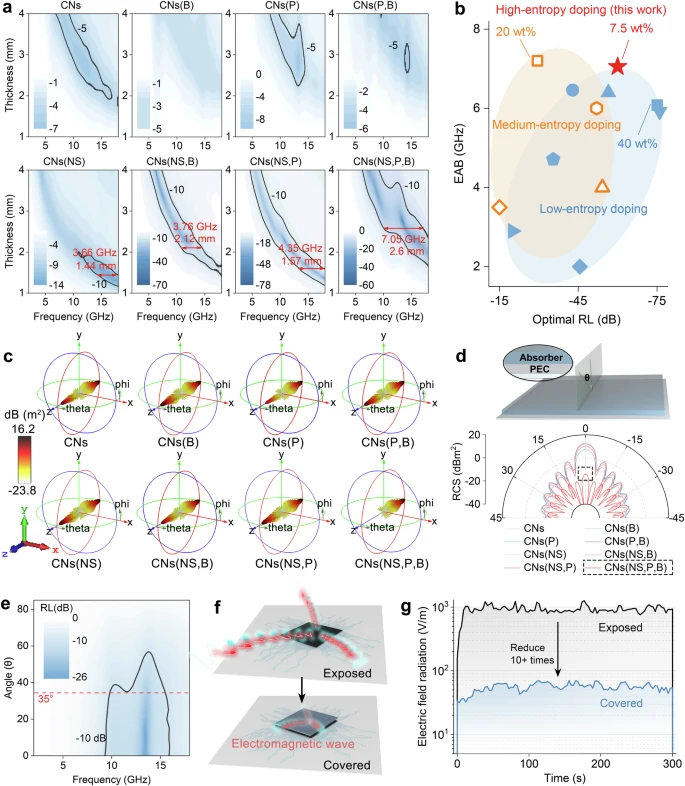

在宽带吸波材料设计中,需要遵守复变函数论。基于 Kramers-Kronig 关系推导出的理想材料厚度(2、2.5 和 3 mm)、频率范围 (2-18 GHz) 和吸收强度 (<-10 dB)对应关系,最初的二维范德华系统,即碳纳米片(CN),无法满足基本参数要求。因此,必须优化原子构型以改善混合熵和表面电子态。通过格式化步骤将阴离子掺杂到材料基质中,并根据杂元素种类(n)将样品组分为低熵系统(n=1,2)、中熵系统(n=3,4) 和 高熵系统(n=5)。

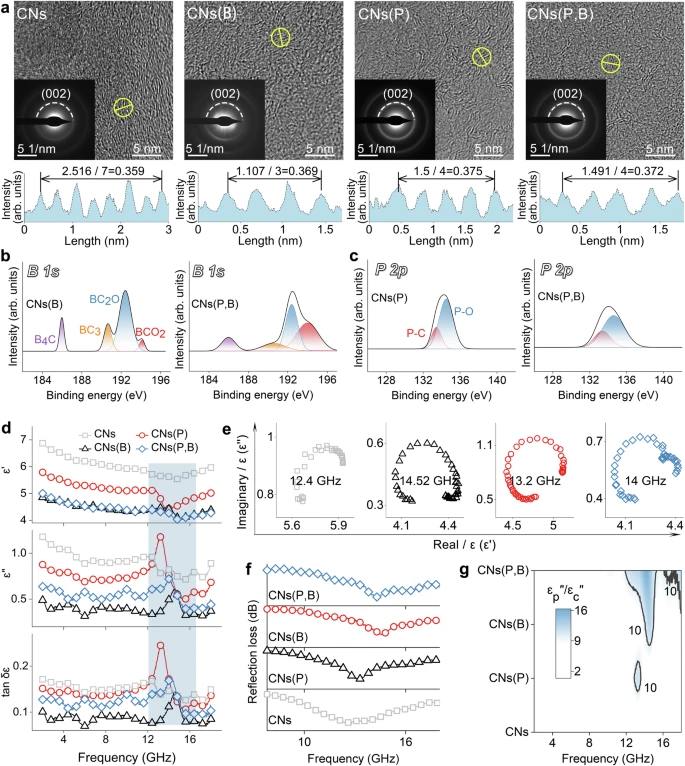

图2:低熵、中熵掺杂工程的影响与启示。

从低熵、中熵掺杂开始,研究了单种掺杂元素及其简单组合对原子结构、介电性能的直接影响。尽管在低填料负载(7.5 wt%)和薄厚度(<3 mm)的严格条件下,低熵掺杂和中熵掺杂仍无法使材料达到目标阻抗范围,但为后续高熵掺杂工程提供了两个关键启示:1)中熵掺杂中的极化时间尺度受不同杂元素的共同影响,这表明可以通过调整杂元素类型来定制极化和吸波频段;2)与低熵掺杂相比,中熵掺杂引入了丰富的掺杂位点和极性物种,导致广泛的电荷不平衡以增加偶极极化损耗贡献。

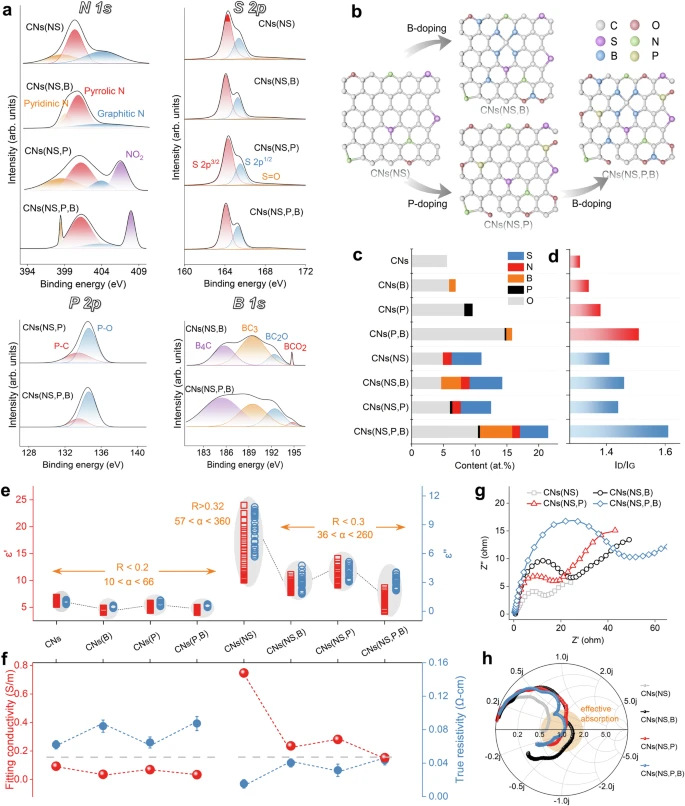

图3:高熵掺杂对原子构型和介电性能的影响。

N、S作为电子供体有助于改善电子密度和电导率。与具有 O、P或B的中熵掺杂系统相比,包含N、S的中熵系统具有更高的复介电常数。然而,过高的电导率会导致反向感应电流,提高电磁波表面反射率,限制吸收带宽。于是,阴离子高熵掺杂工程通过引入电子受体来平衡阻抗匹配。增强的极化补偿了被削弱的电导损耗,所以不会降低整体介电损耗和电磁衰减能力。

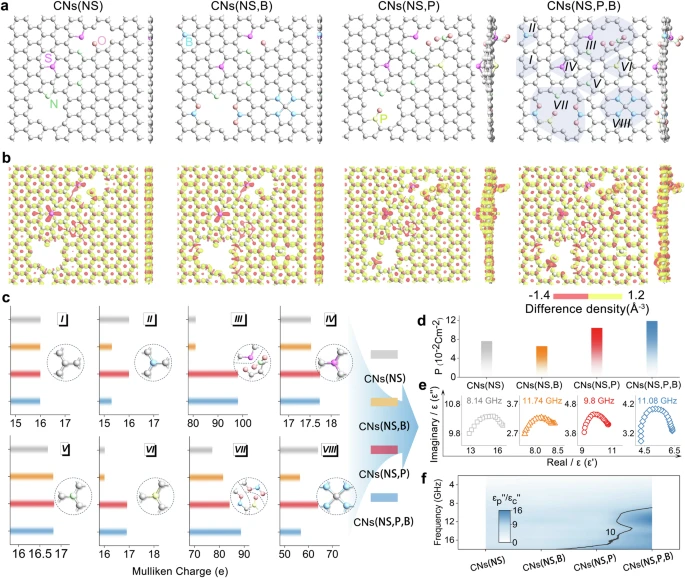

图4:中熵和高熵掺杂的密度泛函理论计算。

利用DFT进行电荷差分密度、电子局域函数、Mulliken电荷等计算,发现高熵系统表现出更严重的电荷失衡。这种现象不仅限于杂原子或相邻键,而是辐射到周围区域。富电子区、缺电子区共同形成离散的、相反的电荷分布模式。然后,这种已建立的电荷不对称性因晶格畸变引起的电子云的面外变形和位移被进一步加剧。也就是说,晶格畸变、富电子和缺电子区域共同使材料的极性最大化,导致“定向鸡尾酒效应”。

与其他代表性的低熵和中熵掺杂碳材料相比,这项工作中的高熵掺杂系统表现出宽带吸收(> 7 GHz)和高损耗(< −60 dB)的优势,且是在超低填充速率(7.5 wt%)下实现的。甚至,与最近报道的其他材料(如MXene、陶瓷基、硫属化物、聚合物基、硫化合物基和金属有机框架/层状双金属氢氧化物衍生物等)相比依然占有优势。此外,将粉体产物与弹性体结合,制备成吸波贴片,并将其应用于通信设备的芯片表面,可将辐射值从103 V/m降低至~60 V/m。

图5:电磁波吸收性能和材料应用。

总之,团队针对薄石墨框架进行了阴离子高熵掺杂研究,并证明了其在改善介电特性和吸波性能方面的有效性。通过原位热解和溶剂热处理的协同策略,五种阴离子(O/N/S/P/B)依次掺杂到统一的二维框架内。在复杂的逐步掺杂过程中,不同杂原子表现出多体相互作用,并使最终产物继承了它们的介电特性。完美平衡的离域电荷和大面积不平衡的局域电荷会导致“定向鸡尾酒效应”,以确保偶极子极化在介电损耗中占主导地位。粉末产物可用于制造吸收贴片,覆盖电子芯片后可将电磁辐射降低 90% 以上。总之,这项工作填补了高熵研究和电磁波吸收领域的空白,为优化材料原子构型、电子结构,以及设计高性能吸波材料提供了新思路。

这项工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发项目、江苏省前沿引领技术基础研究重大项目、江苏省研究生研究与实践创新计划项目、必威BETWAY中国官方网站显微镜与分析中心和苏州国家实验室的支持。

课题组简介:近年来,团队结合国家材料产业布局与国际前沿新材料发展趋势,积极开展理论探索、科学创新、技术攻关、成果转化等研究工作,形成多个创新型研究课题及探索方向,包括:微纳吸波功能体、防腐/吸波一体化材料、吸波超材料与吸收/波束调控材料等。研究成果在Nat. Commun., Adv. Funct. Mater., Nano-Micro Letter, Adv. Powder Mater., J. Mater. Sci. Technol等国际、国内高水平期刊发表SCI论文100余篇,申请/授权中国发明专利60项,研究成果受到同行的广泛关注。